- Artikel-Nr.: TH10207

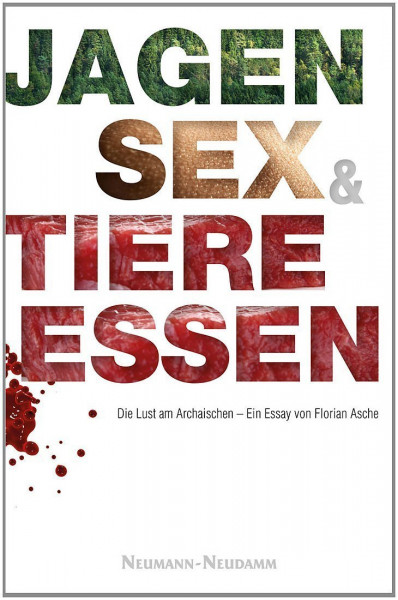

Sind Jagd und Sex das Gleiche?

Will man sich dieser Frage nähern, dann kommt man am Urvater der Psychoanalyse nicht vorbei. SIGMUND FREUD wurde am 6. Mai 1856 in Freiberg/Mähren geboren. Nach seinem Medizinstudium befasste er sich mit der Erforschung hysterischer Geisteszustände, unter anderem bei dem berühmten Franzosen CHARCOT. Er entwickelte dessen Ergebnisse weiter und formulierte schließlich seine eigene Idee von der Psychoanalyse als einer Therapieform seelischer Krankheiten. Durch Gespräche mit dem Arzt sollte der Patient verdrängte Konflikte in das Bewusstsein holen und dadurch bewältigen. Neben seiner psychotherapeutischen Praxis veröffentlichte Freud als Hochschullehrer eine Vielzahl an Publikationen über Trieblehre, Traumdeutung, Fetischismus bis hin zu kulturphilosophischen Betrachtungen. Von den Nationalsozialisten außer Landes gejagt, starb der Begründer der Psychoanalyse 1939 in London.

Heute ist es modern, Freuds Ergebnisse anzuzweifeln. Seine Idee vom ÖDIPUSKOMPLEX (einer verdrängten Beziehung zum gegengeschlechtlichen Elternteil) gilt als überholt, ebenso die Traumdeutung oder sein Gedanke des PENISNEIDES. Auch die Analyse als Therapieform spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Tat78 sächlich mutet die extreme Sexualisierung in Freuds Denken, die hinter den geringsten Anzeichen Verdrängungen und Komplexe witterte, heute übertrieben an. Freud sah überall Anzeichen für sexuelle Komplexe. Doch eine Zigarre ist eben manchmal wirklich nur eine Zigarre und kein Phallus.

Das alles ändert jedoch nichts an der epochalen Bedeutung Freuds als Begründer eines allgemeinen Verständnisses vom Miteinander bewusster und unterbewusster Vorgänge im menschlichen Gehirn. Sein System von ES (Triebwelt), ICH (Intellekt) und ÜBERICH (Wertesystem) hat unser Denken so nachhaltig beeinflusst, dass wir – anders als unsere Vorfahren – sehr wohl um den hartnäckigen Einfluss unserer Triebe auf unsere Entscheidungen wissen.

Was bedeuten Freuds Erkenntnisse für den Archaiker?

Sex und Lust gehören zu unserem Alltag. Davon können wir offenbar gar nicht genug bekommen. Von jeder Litfassäule lachen uns frei schwebende Brüste an, Charlotte Roche bezeichnet ihre Bücher freimütig als „Wichsvorlage“, die Kinder haben schon als Zwölfjährige Pornos auf dem Handy, „Fick dich“ gehört zur Schulhofsprache. Das Pin-up-Girl der BILD-Zeitung äußert sich zu seinen verrücktesten Sexträumen und seit der Fernsehserie „Sex and the City“ gehört die Erotik zur intellektuellen Spielwiese frecher Großstadtpflanzen. Bushido begleitet mit seinen Gesängen die integrationsbedürftige Jugend, Viagra die Rentner und Pensionäre. Der Sex ist überall, zumindest in unseren Köpfen.

Demgegenüber liegt das Tabu unserer heutigen Gesellschaft im Tod und im Töten. Mit einer geradezu kindlichen Angst versuchen wir, beides aus unserem Leben herauszuhalten. Als unlängst eine Schule mit ihren Kindern ein Projekt über frühzeitliches Leben durchführte, wurde von einem Lehrer vor den Augen der Kinder ein Kaninchen geschlachtet und danach gegrillt. Der Fall ging durch die Presse, denn einzelne Eltern fielen über die Schule her, man könne doch unschuldigen Kindern nichts derart Grauenhaftes zeigen. Der Direktor wurde eingeschaltet, das Schulamt und schließlich das Ministerium. Zu diesem Zeitpunkt war das Kaninchen schon aufgegessen und verdaut. Es hatte den Kreislauf alles Irdischen schon längst hinter sich, als sich der Direktor entschuldigte und versprach, man werde mit den Unterrichtsinhalten künftig vorsichtiger umgehen. Gnädig nahm es die Presse hin.

Viel brutaler ist sie im Umgang mit der Jagd. Als in Sachsen einmal ein weißes Reh auftauchte, zeterte die Bild-Zeitung, die Jäger wollten das niedliche Bambi erschießen, weil es weiß sei. In einer Flut von Berichten mobilisierte sie die öffentliche Meinung so gezielt, das der arme Landesjagdpräsident gar nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf stand. Schließlich wurde Schneeweißchen unter Schutz gestellt. Krise abgewendet!

Diese Vorgänge zeigen, wie ängstlich verspannt der moderne Mensch mit Tod und Töten umgeht, im Gegensatz zu seiner Beziehung zum Sex. Für den Archaiker stellt sich dieses Problem nicht. Für ihn gibt es keine strenge Grenze zwischen Sex, Jagd und Tod, die es rechtfertigt, das eine zur modernen Religion zu erheben und das andere aus unserem Leben auszuklammern. Dass diese Verbindung in unserem Wesen angelegt ist, verdeutlicht ein Blick auf Freuds TRIEBLEHRE.

Den für das Verhältnis von Sex und Jagd relevanten Triebbegriff behandelt Freud in seinem Essay JENSEITS DES LUSTPRINZIPS (1920). Er nennt darin die grundlegenden, existenziellen Triebe des Menschen „archaisch“ und wählt als Beispiele den Sexualtrieb, Hunger oder Durst. Die archaischen Triebe sind darauf gerichtet, einen anfänglichen Zustand der Befriedigung immer wieder herzustellen. Dadurch sind sie zum Überleben der Menschen absolut notwendig. Würde er ihnen nicht nachgeben, so würde seine Spezies zugrundegehen. Für den Sexualtrieb lässt sich das ohne Weiteres bejahen: kein Sex, keine Kinder, keine Menschheit.

Doch wie steht es mit dem Jagdtrieb? Der Jagd- oder Beutetrieb ist zunächst ein Begleittrieb des Hungers. Kein Hunger, kein Trieb zur Beute, um den Hunger zu befriedigen. Das galt ohne Weiteres für die Jäger- und Sammler-Gesellschaften der Steinzeit. Allerdings haben sich seitdem die Möglichkeiten, satt zu werden, weit vielfältiger entwickelt als unsere Möglichkeiten, zum Orgasmus zu kommen. Tierzucht, Ackerbau, Fischwirtschaft und Obstplantagen sind weit effektivere Mittel, den Hunger zu befriedigen als die ursprüngliche Jagd. Aus diesem Grund wirkt das Töten von Wildtieren auf den modernen Menschen weit archaischer und primitiver als der Sex. Das ändert jedoch nichts daran, dass beide Triebstrukturen beeindruckende Ähnlichkeiten aufweisen, zum Beispiel im Hinblick auf ihre Ziele.

Beide Triebe, ähnlich wie Hunger und Durst, sind auf eine abschließende Befriedigung gerichtet, die Jagd auf die Beute, der Sex auf den Orgasmus.

Insofern unterscheiden sie sich von vielen anderen Leidenschaften der Menschen, die keine vergleichbaren Ziele haben. Wer joggt, der tut das nicht, um an ein Ziel zu kommen. Wer tanzt, der tanzt nirgendwohin. Ein Golfplatz hat kein Ziel, ebenso wenig wie eine Weinsammlung. Für all diese Interessen gilt der Grundsatz, dass der Weg das Ziel ist und sich nicht in einem bestimmten, äußerlich messbaren Erfolg niederschlägt.

Gerade dies ist jedoch das wesentliche Kennzeichen von Sex und Jagd. Man muss sich deren Ziele nur wegdenken, um eine vollständige Veränderung beider Leidenschaften zu erreichen.

Stellen wir uns zum Beispiel einen Liebhaber vor, der seiner Freundin liebevoll am Ohr knabbert, dann ausgiebig die Brüste streichelt, schließlich am Zeh lutscht und dann den Po massiert. Er lässt sich treiben und genießt die gegenseitige Nähe und Wärme. Sie hingegen wird immer erregter. Sie stöhnt und wälzt sich hin und her. Sie wirft sich über ihn und reibt sich an seiner Haut. Und als sie schließlich so richtig zur Sache kommen will, da verdreht er die Augen und haucht ihr ins Ohr:

„Liebling, wir müssen doch nicht miteinander vögeln. Wir können uns doch auch so ganz nah sein, oder?“

Was für eine erotische Halbwertszeit geben wir dieser Beziehung? Der Trieb gibt sich nicht mit Vorspielen zufrieden. Jagd und Sex haben ein Ziel und wer es nicht teilt, der scheidet als Spielgefährte aus.

Der Orgasmus IST das Ziel der körperlichen Liebe. Ohne ihn ist der Sex nichts anderes als ein kindliches Spiel, eine impotente Form sportlicher Übung. Dabei ist es natürlich eine ganz andere Frage, ob man den Orgasmus auch tatsächlich erlebt, ihn gleichsam „erjagt“. Das hängt von ebenso vielen anderen Umständen ab, wie Beute auf der Jagd zu machen. Dem einen fällt es leicht, der andere tut sich schwer. Doch das Ziel ist entscheidend. Dieses Ziel gibt dem Sex erst die notwendige Richtung, um ernst genommen zu werden.

Mit der Jagd ist es nicht eine Spur anders:

Das Töten, die Beute, ist ihr Ziel, sie muss ihr Ziel sein. Nur mit dem wirklichen Beutestreben ist die Jagd wirklich Jagd. Ohne dieses Ziel verkommt sie zu einer kindlichen Spielerei. Stellen wir uns vor, am Ende der Jagd stünde ein Foto. Es würde etwas fehlen, es wäre keine wirkliche Vereinigung zwischen Jäger und Beute da, es bliebe bei einem künstlerischen Surrogat, das die wirkliche Beute nicht ersetzt. Die Verwandtschaft zwischen Tod und Sex ist nirgendwo besser erkennbar als in der französischen Sprache. Dort heißt der Orgasmus LE PETIT MORT – der kleine Tod. Ein Liebespaar, das diesem Höhepunkt entgegenstrebt, sucht nicht nur die vollendete Lust, die totale Vereinigung, die absolute Harmonie, sondern auch das Aufgehen, das Erlegen des anderen im Schrei des Entzückens, die Auflösung des Körperlichen. Wir kennen diesen Höhepunkt des Entzückens in klassischen Sätzen wie „Neapel sehen und sterben“ oder „Mein Gott, das ist zum Sterben schön“. Dieses Lob im Höchstmaß soll zeigen, dass es offenbar nicht besser kommen kann und die Lust nur durch den Tod aufgelöst wird, der uns in neue Räume entführt. Im Deutschen wird diese Verbindung durch das berühmte „Ich habe dich zum Fressen gern“ ausgedrückt. Wenn man jemand auffressen möchte, dann strebt man nach der größtmöglichen Nähe. Doch ist es nicht widersinnig, die schönsten Momente im Leben mit dem Tod zu verknüpfen?

Freud löst diesen scheinbaren Widerspruch durch zwei gegenseitige, im Streit liegende und sich wiederum ergänzende Triebe auf. Er stellt dem EROS, dem Lebenstrieb, den THANATOS, den Todestrieb, gegenüber. Wie das YING und das YANG der fernöstlichen Weisheitslehre greifen beide Triebe ineinander: Der Eros will Liebe und Zärtlichkeit geben, Wärme, Weichheit, Verständnis, Konstruktivität. Seine Äußerung bezeichnet Freud als LIBIDO. Die Liebesfähigkeit bringt uns dazu, den Eros in Worten und Berührungen umzusetzen. Auf diese Weise entsteht das „Liebesspiel“, der Austausch von Zärtlichkeit und das Steigen unserer Erregung.

Dieses Liebesspiel würde jedoch immer ein Spiel und deshalb kindlich, impotent bleiben, wenn es nicht auf ein Ziel mit hinreichendem Ernst zusteuern würde. Den größten Ernst in unserem Leben beinhaltet der Tod. Freud stellt fest, dass der Zustand des Leblosen deutlich älter ist als der Zustand des Lebens. Wir Menschen kommen aus dem toten Zustand und wir wollen als End-, Höhe- und Zielpunkt unseres Lebens dorthin zurück. So wie wir essen, um wieder satt zu werden und trinken, um nicht mehr durstig zu sein, so wollen wir sterben, um zu der Ruhe zu kommen, der wir entstammen. Wir suchen nach unserer Vollendung.

Beim Sex sucht der Thanatos nach der Vollendung unserer Lust, die uns die Libido verschafft. Er hat das Ziel, durch eine gewisse Aggressivität, den Partner und sich selbst in den Höhepunkt und damit in die Körperlosigkeit zu treiben. Der Thanatos ist damit ein Destruktionstrieb, der sich, richtig kanalisiert, im Zupacken, im harten, schmutzigen Sex, im Kampf um den Orgasmus – also in Aggressionen – zeigt.

Freud ist für diese Trieblehre erheblich angefeindet worden, hat darauf jedoch stets gelassen reagiert:

„Man könnte mich fragen, ob und inwieweit ich von den hier ausgesprochenen Annahmen überzeugt bin. Meine Antwort würde lauten, dass ich weder selbst überzeugt bin, noch bei anderen um Glauben für sie werbe. Richtiger: Ich weiß nicht, wie weit ich an sie glaube. Es scheint mir, dass das affektive Moment der Überzeugung hier gar nicht in Betracht zu kommen braucht. Man kann sich doch einem Gedankengang hingeben, ihn verfolgen, soweit er führt, nur aus wissenschaftlicher Neugierde oder, wenn man will, als advocatus diaboli, der sich darum doch nicht dem Teufel selbst verschreibt.“

In seinem berühmten Essay über DAS UNBEHAGEN IN DER KULTUR formuliert er dann weitaus deutlicher:

„Ich hatte die hier entwickelten Auffassungen anfangs nur versuchsweise vertreten, aber im Laufe der Zeit haben sie eine solche Macht über mich gewonnen, dass ich nicht mehr anders denken kann. Ich meine, sie sind theoretisch ungleich brauchbarer als alle anderen, sie stellen jene Vereinfachung ohne Vernachlässigung oder Vergewaltigung der Tatsachen dar, nach der wir in der wissenschaftlichen Arbeit streben.“

Und tatsächlich, die Verbindung von Gewalt und Liebe zieht sich wie ein roter Faden durch Literatur und Kunst. Die Notwendigkeit der Aggression für guten Sex, ja für Sex überhaupt, hat zum Beispiel MILAN KUNDERA in der „Unerträglichen Leichtigkeit des Seins“ beschrieben. Zwei seiner Hauptpersonen, eine Malerin und ein Hochschullehrer, Sabina und Franz, haben eine Affäre miteinander. Eines Tages, nachdem sie sich gerade geliebt haben, bewundert sie seine Muskeln. Er ist natürlich stolz, spricht von Judowettkämpfen, die er früher bestritten habe, gibt sich aber zugleich bescheiden. Nein, gerauft habe er sich nie.

„… Sie sagte: „Und warum setzt du deine Stärke nicht manchmal gegen mich ein?“ „Weil Liebe bedeutet, auf Stärke zu verzichten,“ sagte Franz leise. Sabina wurden zwei Dinge klar: Erstens, dass dieser Satz wahr und schön ist. Zweitens, dass gerade dieser Satz Franz in ihrem erotischen Leben degradierte.“

Das ist es. Eine gewisse Aggressivität gehört zum Thanatos und der gehört zum Sex. Das meinen die Franzosen, wenn sie vom „kleinen Tod“ sprechen. Nicht anders ist es mit der Jagd. Nimmt man ihr den Trieb zur Beute, so verkommt sie zum Geländespiel. Andererseits ist eine gesunde Triebstruktur nie ohne den Eros, das Liebende, Konstruktive, das gesamte Drumherum denkbar. Tod und Leben sind Geschwister, die ohne einander nicht sein können, gleichgültig, ob wir das Wild oder den Orgasmus jagen. Machen wir dazu die Gegenprobe: Wir haben uns eben von der Jagd die Beute und vom Sex den Orgasmus weggedacht.

Machen wir es nun umgekehrt: Denken wir uns vom Orgasmus das erste Gespräch mit dem anderen weg, das erste Rendezvous, diesen unsterblichen Moment des ersten Kusses, das Erforschen des anderen, noch fremden Körpers, das Hoffen auf Liebe, das Sehnen nach Erregung, diesen unglaublichen Duft, der uns überwältigt. Denken wir uns das alles weg. Was dann übrig bleibt, ist ein Jammertal:

Ein Orgasmus ohne Flirt, ohne Vorgeschichte und erotische Annäherung, das ganze Spiel der Seelen und Körper, wäre nur noch ein sekundenlanger, virtueller Flash, ohne Bedeutung, einsam, arm und seelenlos.

Nicht viel anders ist es mit der Jagd. Reduziert man sie nur auf die Beute und streicht die Erlebnisse, die uns auf dem Weg zu ihr begleiten, dann bleibt nur ein seelenloses Schlachthaus übrig. Jagd ist stundenlanges Schauen, Hoffen, Planen, Vorbereiten, sich Annähern, Horchen, alle Sinne anspannen und erst ganz am Schluss – vielleicht – die Beute. Ohne diesen Weg wird Jagd zum reinen Exekutieren von Wildtieren.

Wenn wir allerdings den Trieb zur Beute und die Lust am Weg dorthin miteinander verbinden, dann werden wir reich belohnt. So jedenfalls verspricht es uns der Säulenheilige der Jagdphilosophie, der Soziologe JOSE ORTEGA Y GASSET (1883–1955). Er studierte in Bilbao und promovierte 1904 in Madrid. Von 1905 bis 1909 hielt er sich zu Forschungszwecken in Berlin, Leipzig und Marburg auf. Von 1910 bis zu seiner Emigration vor dem Franco-System 1936 lehrte er an der Universität von Madrid. Sein Hauptwerk DER AUFSTAND DER MASSEN (1929) entstand unter dem Eindruck der sich verändernden Gesellschaft in der Weimarer Republik. Ortega sah in dem Aufstieg der Masse zu politischer Macht die Gefahr einer gesellschaftlichen Barbarisierung. Wer nicht mit der Masse denkt, handelt und marschiert wird von ihr ausgegrenzt bis hin zur Eliminierung.

Es ist, als habe Ortega mit diesem Konstrukt den Niedergang der menschlichen Kultur in den faschistischen Gesellschaften Europas vorausgeahnt.

Ortegas Philosophie bevorzugt ein System der Wenigen, der Aristokraten. Nach seiner Auffassung schließt eine aristokratische Grundstruktur der Gesellschaft brutale Fehlentwicklungen aus, da eine aristokratische intellektuelle Führung ohnehin nur wenigen vorbehalten ist.

Dieses Weltbild drückt sich auch in seinen Betrachtungen über die Jagd aus.

Sein PROLOGO A UN TRATADO DE MONTERIA (in der deutschen Fassung „Meditationen über die Jagd“) von 1943 sollte eigentlich nur ein Vorwort für ein großes Werk des Grafen von Ybes liefern. Heute kennt niemand mehr diesen Autor, doch Ortegas Vorwort ist die Maobibel jagender Intellektueller geblieben.

Obwohl er sich in den „Meditationen“ nicht zum Thema der Erotik äußert, ist die Verwandtschaft zwischen beiden Strukturen ohne Weiteres aus seinem Werk abzulesen:

Zunächst ist die Jagd bei Ortega eine „glückhafte Tätigkeit“. Wir sind glücklich, wenn wir jagen. „Und wahrlich“, so schreibt er, „wenn wir in eine glückliche Beschäftigung versunken sind, so empfinden wir einen flüchtigen Vorgeschmack der Ewigkeit.“ Bezogen auf den Sex sind diese Worte eine wahre Steilvorlage, denn wie fühlen wir uns, wenn wir erschöpft nebeneinander im Bett liegen?

Des Weiteren macht Ortega auf das Urwesen der Jagd aufmerksam:

„Die Katze jagt Mäuse. Der Löwe jagt Antilopen. (…) Die Spinne jagt Fliegen. Der Haifisch kleinere Fische. Der Raubvogel jagt Kaninchen und Tauben. Die Jagd erstreckt sich also fast über das gesamte Tierreich.“

Was gibt es da zum Sex anderes zu sagen?

Ein weiteres Kernprinzip der Jagd ist für Ortega die Notwendigkeit der Seltenheit des Wildes und – damit verbunden – die Unsicherheit, Beute zu machen. Tatsächlich verkommt die Jagd, bei der ein Erfolg garantiert werden kann, zu einer Art „Ernte“ oder besser zu einem „Einsammeln“ von Wildtieren. Das Sammeln hat aber mit dem Jagen nichts zu tun, wie sich schon am Begriffsdualismus vom „Jäger und Sammler“ ablesen lässt. Dem Sammeln fehlt weitestgehend die Erfolgsunsicherheit, schon deshalb, weil der eingesammelte Gegenstand sich nicht durch Flucht entziehen kann. Ist er aufgespürt, so ist auch der Erfolg sicher. Dementsprechend geringer ist der Reiz des Sammelns.

Bezogen auf den Sex lässt sich das Gleiche feststellen. Damit Sex wirklich glückhaft ist, muss er als solcher unsicher sein und erst recht sein Ziel. Der Partner muss ebenso wie der Orgasmus gleichsam „erjagt“ werden. Auf diesem Wege lauern so viele Risiken, Hindernisse und Unwägbarkeiten, dass niemand Sex als sicher einplanen kann und erst recht nicht den damit verbundenen Orgasmus.

Zum Schluss beschreibt Ortega das jagdliche Tun als solches. Das Wichtigste – so schreibt er –, was ein Jäger tun kann, ist nicht das, was man von ihm erwarten sollte, gehen, auf Felsen steigen, den Schritt verhalten, geduldig warten, sondern das, was am wenigsten Muskelkraft benötigt: Schauen. Dem Schauen widmet Ortega das Schlusskapitel seiner Arbeit, den dramaturgischen Höhepunkt. Das Schauen ist kein „Sichumschauen“ mit einem Panoramablick, der lediglich das große Ganze um uns herum erfasst. Das Schauen richtet sich aber auch nicht auf einen bestimmten Punkt, von dem der Jäger weiß, dass dort das Wild erscheinen wird. Es ist viel mehr. Es ist die Anspannung aller Sinneskräfte zu einer universalen Aufmerksamkeit, die sich bemüht, überall zu sein.

Ortega gibt dem so Schauenden die Bezeichnung des „wachen Jägers“ und stellt fest, dass der Trieb nach der Beute ihn dazu zwingt, so wach zu sein. Die Vermutung des Wildes hebt seine Aufmerksamkeit über die eines Wanderers oder Spaziergängers hinaus. Ortega beruft sich dabei auf einen Dialog des PLATON, in dem SOKRATES seinen Gesprächspartner GLAUKON auffordert, mit ihm nach der Gerechtigkeit zu suchen und dazu spricht:

„Nun, Glaukon, machen wir es jetzt wie die Jäger und umstellen wir das ganze Gebüsch, mit wachem Verstand, damit uns die Gerechtigkeit nicht entwische und sich vor uns verflüchtige…“ Bezieht man diese Erkenntnis auf die Erotik, so zeigt sich die Strukturgleichheit auf besonders beeindruckende Weise.

Wann, wenn nicht auf der Suche nach dem Sex, spannen wir unsere Sinne vollends an, hören auf jeden Unterton in der Stimme des anderen? Wann antworten wir auf die zartesten Gesten, schauen auf den anderen und hören in ihn hinein? Wir versuchen, zu verstehen, nachzufühlen, zu teilen. Natürlich tun wir das, um zu gefallen, so sehr zu gefallen, dass wir begehrt werden. So sehr begehrt zu werden, dass man uns ins Bett holt.

Auf dem Weg dorthin sind wir hellwach. Und wie hellwach sind wir erst dort! Wir erjagen nicht nur unseren eigenen Orgasmus, sondern auch den des anderen. Wir suchen sozusagen nach einer doppelten Beute. Auf dem Weg dorthin spannen wir unsere Sinne abermals an und hören darauf, wenn der Atem schwerer wird. Wir fühlen, wenn der Griff fester wird, wir sehen, wenn die Augen übergehen. Wir sind Jäger. Überall und jeden Tag. Eros und Thanatos gehören zusammen, wenn das Gesamtkunstwerk unserer Lust glücken soll, sowohl auf der Jagd als auch im Bett.

Natürlich kann ich mir das süffisante Lächeln vorstellen, das auf diese Idee folgt. „Küchenpsychologie“ wird wohl noch das Freundlichste sein, was über die Verbindung von Jagd, Sex, Gewalt und Tod gesagt wird. Zugegeben, auch Freud sah in seinem Triebmodell eine Spekulation. Vielleicht hilft uns deshalb ein Blick in das Gehirn des Menschen über dieses Stadium hinweg und liefert weitere Indizien für die Ähnlichkeit unserer archaischen Triebe. Leben Jagd und Sex vielleicht in den gleichen Wohnungen unseres Kopfes? Wenn wir uns bislang auf vermintem Gelände bewegt haben, dann springen wir mit dieser Frage selbstverständlich in ein Haifischbecken. Schließlich sind wir einfache Naturkinder und keine Mediziner. Deshalb wollen wir uns auch auf ganz einfache Erkenntnisse beschränken. KRAUTJUNKER.COM-Kommentar: Ende des siebten Kapitels. Die Erkenntnisse folgen in den weiteren Kapiteln im Buch.

Ein stimmiger… oder launische Buchanalyse von Jens Werkmeister über Florian Asche’s Buch «Jagen, Sex & Tiere essen»

Ach und übrigens, Dr. Florian Asche ist aktiver Jäger und erfolgreicher Anwalt. Er ist Vorstandsmitglied mehrerer Stiftungen, darunter der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg-Vorpommern. In der Öffentlichkeit ist er bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um jagdliche Themen geht.